La data et l’IA pour monitorer ses îlots de chaleur urbains à Toulouse Métropole (31)

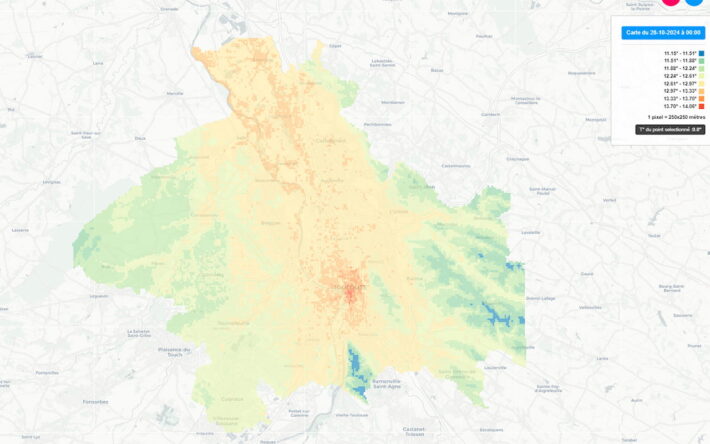

Grâce à une cinquantaine de stations météo et à la plateforme de données IADATA, développée en interne, la métropole toulousaine a établi une cartographie des îlots de chaleur urbains. Mise à jour en temps réel, elle lui permet de concevoir des programmes adaptés (comme Toulouse + fraîche) et de prévenir en amont les publics fragiles.

Entretien avec Sandrine Mathon

Ce projet est présenté par :

Sandrine Mathon, chef du service Ingénierie de la donnée, à la Direction de la Transition Numérique de Toulouse Métropole

Parole de collectivité

Afin de vous permettre de mieux appréhender la mise en place des projets numériques, data et IA sur votre territoire, Numérique360 part à la rencontre d’élus et de porteurs de projets qui sont passés à l’action

En quoi consiste concrètement le projet de monitoring des îlots de chaleur urbains et quels en sont les principaux objectifs ?

Nous avons mis en place des stations météo qui remontent toutes les quinze minutes des mesures sur la température, l’hygrométrie, le niveau de pluie, la pression atmosphérique, mais aussi le sens et la vitesse du vent. Croisées avec des informations sur la topographie, le contexte bâtimentaire, l’orientation des rues, ou encore les trames vertes et bleues, ces données sont utilisées pour établir des cartographies à jour des îlots de chaleur urbains. Il faut noter que les bâtiments de l’hypercentre sont en grande partie construits en brique rose, un matériau réfractaire qui emmagasine la chaleur avant de la restituer.

Le dispositif de mesure permet de calculer par extrapolation, en temps réel, l’existence d’îlots de chaleur et ce à hauteur humaine. Cela constitue un atout important en matière d’adaptation au changement climatique car il s’agit d’une variable permettant de prioriser des actions situées dans un îlot de chaleur comme la création de cours d’école oasis, la désimperméabilisation (qui est intégrée dans le calcul de la fraction de ville), la revue des opérations de réfection de la voirie, la Doctrine voirie (pour définir la composition et la couleur des revêtements), la revue des opérations foncières (pour déterminer la végétalisation), la Doctrine canopée (pour établir le nombre d’arbres à planter dans les rues refaites), le Plan 100 000 arbres (pour préciser le nombre d’arbres à planter dans le périmètre de l’ICU) ou encore la fermeture du centre-ville aux voitures (pour délimiter le périmètre à fermer en cas d’alerte rouge canicule).

Comment le projet de monitoring des îlots de chaleur s’est-il imposé à l’agenda de votre collectivité ?

Le projet trouve sa source dans la volonté de la Direction de l’Environnement de pouvoir établir une cartographie précise des îlots de chaleur urbains dans la métropole. Ainsi, dès 2018, elle a engagé un stagiaire d’été qui a commencé à travailler à l’implantation de stations météo. En juin 2019, ces dernières ont commencé à générer des données que nous avons publiées en open data, afin de les stocker avant même de savoir comment on allait opérationnellement les traiter. Puis, à partir de septembre 2019, la présence d’un doctorant Cifre (en partenariat avec Météo France) a permis de franchir une étape supplémentaire puisqu’il a développé un algorithme d’extrapolation, basé sur l’IA.

Ensuite, en 2020, nous avons eu l’opportunité de lancer un POC en partenariat avec la Caisse des Dépôts. Nous avons ainsi abouti à une première mouture de la cartographie des îlots de chaleur urbains. Incontestablement, ce POC a constitué une étape importante pour avancer d’un point de vue fonctionnel.

Quelles sont les sources d’inspiration que vous avez suivies pour vous faire une idée de ce projet ?

Elles sont diverses. Tout d’abord, à l’occasion d’une tournée en Asie du Sud-Est organisée à l’instigation de l’Institut Français, j’avais pu observer ce type de dispositif à Singapour, alors que nous commencions déjà à réfléchir au sujet. Puis, le stagiaire d’été que nous avons intégré à nos équipes a joué un rôle important, car le monitoring des îlots de chaleur était précisément son sujet de stage. Il a bâti une première solution numérique qui a donné des résultats.

Par ailleurs, le partenariat avec Météo France a également été structurant. Du reste, au-delà de la présence d’un doctorant, nous savions que le projet intéressait l’organisme qui ne disposait localement que de quelques stations de mesure (positionnées dans la zone aéroportuaire de l’agglomération). Or, il existe une différence permanente d’au moins 1 degré entre les températures relevées à cet endroit et le centre-ville.

Est-ce qu’une étude de faisabilité et/ou d’impact a été réalisée sur ce projet ?

Non, comme nous avions déjà une couverture IoT, il s’agissait essentiellement de déployer des stations météo. Nous avons connecté ces dernières au réseau Sigfox. Du reste, nous ne ferons pas non plus d’étude d’impact pour le renouvellement de ces équipements. En effet, nous allons les remplacer par de nouvelles stations météo autonomes en énergie (avec une alimentation solaire) et nécessitant moins de maintenance. Nous allons également en profiter pour les basculer sur le réseau LoRa qui connecte déjà les autres capteurs IoT de la métropole.

Concernant les compétences, quels sont les principaux sujets à maîtriser avant de se lancer dans ce projet ?

Pour ce type de projets, plusieurs couches de compétences doivent être maîtrisées. Tout d’abord, il faut être capable de déployer et maintenir les réseaux de communication permettant la remontée de données, en l’occurrence Sigfox puis LoRa sur notre territoire. Les réseaux bas débit sont particulièrement nécessaires pour connecter les stations météo déployées dans des quartiers résidentiels, dans des zones industrielles et en pleine forêt. C’est plus simple dans l’hypercentre.

Par ailleurs, sur la partie logicielle, les développeurs informatiques doivent savoir travailler sur les extrapolations générées par l’algorithme, puis aussi sur la façon de rendre les données de manière intelligible à ceux à qui elles sont destinées. Mais la compétence la plus indispensable à la réussite du projet est celle du météorologue. D’autant plus que, dans notre cas, il outrepasse largement ses fonctions en se chargeant également d’installer et de maintenir les capteurs. Plutôt que de passer par un prestataire, nous avons préféré financer la formation lui permettant d’obtenir son CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité).

Lors de la phase de diagnostic et de planification, comment la collectivité a-t-elle assuré le bon dimensionnement du projet et l’adhésion des citoyens ?

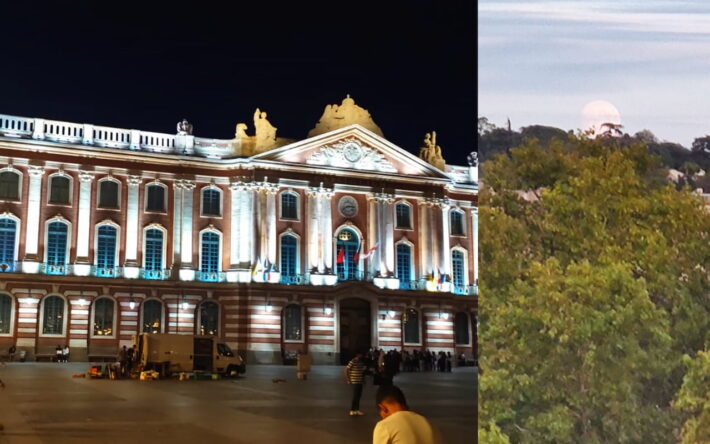

En réalité, il n’y a pas eu de phase de diagnostic et de planification. Le dimensionnement a été réalisé de manière empirique. En ce qui concerne l’adhésion des citoyens, nous n’avons pas communiqué sur le projet dans sa phase initiale. En revanche, nous portons aujourd’hui à la connaissance de tous l’usage que nous faisons des données récoltées. Elles ont notamment été très utiles pour la conception du plan « Toulouse + fraîche ». Dans le cadre de ce dispositif, nous avons installé des ombrières à des endroits particulièrement chauds de la ville, y compris sur la place du Capitole (il s’agit d’un endroit très minéral que nous ne pouvons pas végétaliser en raison de la présence d’un parking souterrain). En moyenne, nous observons une différence de température de 5 degrés sous les ombrières. Par ailleurs, les données sur les îlots de chaleur nous servent à alerter les publics fragiles en amont du déclenchement officiel des périodes de canicule. Enfin, la cartographie constitue un outil de réflexion très intéressant en matière d’urbanisme.

Comment la collectivité a-t-elle financé ce projet et quelles sont les aides sollicitées/obtenues ?

Ce projet a été entièrement autofinancé par la métropole de Toulouse, à raison de quelques centaines d’euros par station météo. Le coût de la plateforme IADATA s’est élevé à 80 000 €, mais le monitoring des îlots de chaleur ne constitue qu’un cas d’usage parmi d’autres gérés par cette plateforme. Côté ressources humaines, le projet a nécessité la participation de 6 personnes. À noter que la Caisse des Dépôts nous a octroyé lors du POC un accompagnement très utile en matière d’ingénierie.

Quels sont les autres acteurs qui ont accompagné la métropole de Toulouse dans la préparation et la réalisation de ce projet ?

Deux acteurs importants ont contribué, chacun à leur manière, à ce projet : Météo France, puisque nous avons pu bénéficier des compétences du météorologue dans le cadre du dispositif Cifre (Convention industrielle de formation par la recherche), et la Caisse des Dépôts qui nous a accompagnés pour le POC.

Profitez d’une offre de financement des projets numériques, data et IA de votre collectivité

Le projet en détails

Dates clés

2018

2019

2020

Chiffres clés

50

6

5

À retenir

L’utilité du projet : les outils développés nous ont permis d’établir une cartographie précise des îlots de chaleur urbains.

La satisfaction d’avoir mené à terme ce projet par nos propres moyens, en maîtrisant technologiquement des différentes étapes du projet.

L'utilisation des données liées aux îlots à chaleur n’est pas encore suffisante en matière d’urbanisme. La maintenance des stations météo est toujours gérée par le métérologue.

Ressources

Les partenaires de ce projet

Météo France

Banque des Territoires

Toulouse Métropole

habitants

Données de contact

Les autres projets - Transition écologique et énergétique

Un service d’accueil multicanal et chatbot grâce à l’IA à Suresnes (92)

Une offre départementale de services numériques mise en place par Essonne Numérique (91)

L’IA au service de la rénovation énergétique à Bordeaux Métropole (33) : le projet STACOPTIM

Une gestion durable de l’eau grâce au capteurs et réseau IoT à Lambersart (59)

La data au cœur de l’optimisation de la collecte des déchets à Pays de Montbéliard Agglomération (25)

Avec l’outil Le Cadran, SixFoisSept analyse l’attractivité de Laval Agglomération (53)

Vous êtes passés à l'action sur les données territoriales ?